三軒茶屋デンタルデザイン歯列矯正歯科を運営する医療法人D.D.Orthoが監修しています。

歯科矯正で「歯を動かす」しくみ 〜歯の構造と矯正治療での動かし方

こんにちは、世田谷区の三軒茶屋デンタルデザイン歯列矯正歯科です。

歯科矯正治療とは、歯を動かして歯並びや噛み合わせを整える治療です。とは言え、「歯を動かす」でどうやるのか、どういう仕組みで動くのか、ご存じですか?

今日は矯正治療で歯を動かす仕組みについて、歯の構造と併せてご紹介していきます。

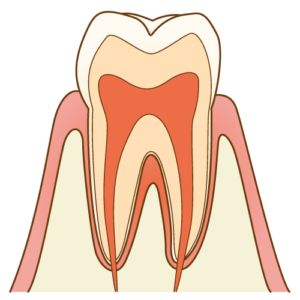

■歯と歯のまわりの構造

歯の表面はエナメル質と呼ばれる物質からできていて、人間のからだの中でもっとも硬い組織です。どのくらい硬いかといいますと、もっとも硬いダイヤモンドを10とした時の6~7程度、ちょうど水晶と同じくらいの硬さだと考えてください。

そして歯は、見える部分だけではありません。抜いた歯に付いた、根のようなものを見たことがある方もいるかと思います。それが歯の根、「歯根(しこん)」です。この歯根は、あごについた「歯槽骨」と呼ばれる骨の中へ、「歯根膜(しこんまく)」と呼ばれる体の組織を間に挟みながら、まさに植物が根を生やすように入り込んでいます。

先ほど紹介した「歯根膜」とは、歯根部分の表面(セメント質)と歯槽骨の間を結び付ける繊維性の組織です。「歯の靭帯」とも呼ばれ、食べ物を噛む際に歯にかかる力を吸収・緩和し、歯に加わる力が直接骨に伝わるのを和らげるという免振機能のような役割を担っています。厚さは0.3㎜程度のごく薄い組織ですが、この薄い組織の中にたくさんの血管が通っています。

歯を動かす際には、ここで紹介した「歯槽骨」と「歯根膜(しこんまく)」の働きを活かして、動かしていく事になります。

歯を動かす際は歯槽骨・歯根膜の働きを活かす

■「歯が動く」しくみ

しかし、歯は同じ方向に継続して力を加えていくことで、少しずつ力の加わった方向に動くしくみになっているのです。

歯を一方向に押し続けると、押された側の歯根膜は窮屈になります。なぜなら歯根膜の外側には歯槽骨があり、いわば歯根と骨の間で圧迫されるからです。また、歯に押されることで歯ぐきを通っている血管も同様に圧迫されて、貧血状態になります。逆に、押したほうの歯根膜は歯槽骨から引っ張られて、ゴムが伸びてしまっているようなかたちになります。

本来、歯槽骨に丁度良いバランスで埋まっていた歯根が偏ると、体は歯根膜の元の幅を保とうとします。そのため、貧血状態を正常の状態に戻そうとする「破骨細胞」という細胞が働き始め、窮屈な側の歯槽骨を溶かしていきます。それと同時に、力が加えられた逆の場所には歯槽骨を新たにつくる「骨芽細胞」という細胞も出現し、新たに歯槽骨をつくる作用が働きます。この状態が続くことで、歯は少しずつ動いていくのです。

ちなみに歯が動くスピードは、1ヵ月で0.5~1ミリ程度と言われています。強い力を加えたからといって、早く動くわけではありません。むしろ力のかけすぎは、場合によっては、歯根や周囲の骨に大きなダメージを与えることになってしまいます。歯や周囲の組織に過度な負担をかけず、体が持つペースに合わせて歯を動かしていきます。

■矯正治療における歯の動かしかた

一口で「歯を動かす」と言っても、実は矯正治療ではさまざまな歯の動かし方によって、美しい歯並びや、正しい噛み合わせに導いています。具体的には、次の6つの移動方法があります。

◎歯の位置を移動させる

○歯体(したい)移動

歯と歯の隙間を無くすために、歯を平行に動かす移動法です。矯正治療で最もよくある動きです。

○傾斜移動

歯根をあまり動かずに、上部の歯冠を動かします。抜けた歯を放置したことにより、隣の歯が倒れている場合の矯正などに有効です。

◎歯の向きを移動させる

○回転

歯の先と歯根を結んだ軸に沿って、歯を回転させる移動法です。ねじれている歯を正す場合に使います。

○圧下(あっか)

飛び出している歯を引っ込めるため、歯全体を根の方向に向かって沈めるように動かす移動法です。

○挺出(ていしゅつ)

引っ込んでいる歯を上方向に引っ張り出すように動かす移動法です。

○トルキング

歯冠を中心として、歯根の向きを動かす移動法です。

歯は見えるところだけきれいに並んでいればよいわけではありません。歯槽骨の中においても一定の間隔で均等に並んでいるのが望ましいといえます。

歯根が傾いたままの状態で咬み合わせのパワーが加わりますと歯や歯槽骨にかかる負担が大きく、歯と歯周組織に徐々にダメージを与えることになります。歯並びが一生良い状態を保つには、見える部分だけではなく、歯槽骨(顎の骨)の中の歯根の配列にも気を配る必要があるのです。

■歯を動かした後は「後戻り」に注意

矯正治療で動かした歯ですが、所定の位置に動いたらそこで治療は完了…ではありません。動かした位置に歯を固定する必要があります。

所定の位置に動いたばかりの歯は、支える骨もまだ弱く、歯根膜も伸びているため、歯がぐらぐらして動きやすい状態です。いわば、固まっていないコンクリートに立てられた建物の柱が、ゴムのようなロープで引っ張られているようなものです。そのため、何のケアもせずにそのままにしておくと、歯が元の状態に「後戻り」してしまうのです。

それを防ぐため、歯を動かした後はその位置に歯を定着させる「保定装置(リテーナー)」を一定期間装着する必要があります。

歯を動かした後は定着のためリテーナーを装着

■光加速装置「オルソパルス」を使えば、治療期間の短縮も可能

通常であれば1ヵ月0.5~1ミリ程度である歯の動くスピードですが、現在ではそのスピードをより加速させ、治療期間を短縮させる方法も出てきています。それが、光加速装置「オルソパルス」を使う方法です。

光加速装置「オルソパルス」とは、近赤外線の効果で治療速度を加速させる装置の事です。近赤外線には、破骨細胞や骨芽細胞といった歯の移動に関係する細胞を活性化させ、血流をよくする効果があります。

先ほどご紹介したように、矯正治療はこれら細胞の働きによる歯を支える骨の新陳代謝を利用して歯を動かしています。そのため、細胞が活性化すると骨の新陳代謝も早まり、結果として治療に必要な時間も短くなる訳です。

■まとめ

本日は、矯正治療で歯が動くしくみについてあらためてご説明しました。外から見える部分、見えない部分含め、歯並びがとても繊細なバランスで成り立っていることをイメージしていただけたのではないでしょうか。

当院では、患者様ひとりひとりの歯のバランスを丁寧に測ってお伝えするため、「矯正相談」だけでなく、「検査診断」までを無料で実施しています。検査診断は一般的には数万円かかりますが、矯正治療は一般の歯科治療と比べ治療期間も長く、費用もかかります。患者様に納得して当院を選んでいただき、治療を始めていただけるよう、当院では検査診断結果も踏まえ、できるだけわかりやすく詳細なご説明をさせていただきたいと考えております。

いま一度ご自身の歯を見つめ直す、矯正治療という選択肢と向き合ってみてはいかがでしょうか。興味を持たれた方は、ぜひ一度当院へご相談ください。